縄文の学び(36)HOBBY

火焔だけじゃない、王冠もある縄文土器のいろいろを学びます

火焔土器

1936(昭和11)年、馬高遺跡(新潟県長岡市)で発見された1個の土器につけられた愛称。

制作方法は、輪積みで口縁部付近まで整形し、胴部

の文様をつけ、最後に口縁部のフリルや鶏冠状突起

をつけていた。

「火焔土器」重要文化財

(2016.06 馬高縄文館 撮影:じっさま)

縄文雪炎

愛称「縄文雪炎(じょうもんゆきほむら)」の国宝「火焔型土器」で、新潟県十日町市の博物館が所有

している。縄文時代中期(約5500〜4500年

前)に栄えた笹山遺跡で発掘された出土品のうち火

焔土器(14点))を含む、深鉢土器57点が国宝

に指定された。五千年前に!! 感動します!!

「縄文雪炎」新潟県唯一の国宝

(2018.07 十日町市博物館 撮影:じっさま)

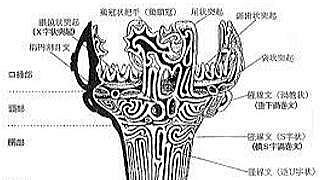

火焔型土器の特徴

土器口縁部には鶏の鶏冠のような4つの大きな突起がつく。また、口縁部には鋸の歯のような鋸歯状(

きょしじょう)突起(フリル)がつく。土器の頚部

には文様を区画するように突起がつく。形は「袋状

突起」や「眼鏡状突起(トンボ眼鏡)」と呼ばれる

ものがある。

王冠型土器

口縁部に火焔型土器にみられるような鋸歯状の突起(フリル)がつくことはなく、U字状のゆるやかな

曲線を描く。土器の表面の色は、粘土の成分や焼き

具合によって異なる。長岡の周辺の土器は、赤色系

と白色系のものが認められるが、これは粘土に含ま

れる鉄分の違いによるもの。また、土器内側の「お

こげ」を放射性炭素法で調べると、5300年から

4800年前の凡そ500年間におさまっている。

じっさまの館

〒44-1181

現世長命市 天国区願望町1-2-3

TEL :以心伝心(局)0008