大相撲の学び(1)HOBBY

相撲の歴史・・・!?

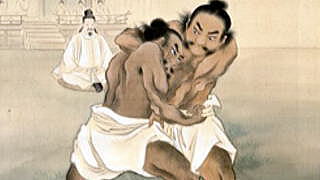

最古の取組み

第11代垂仁天皇が召し出した、野見宿禰(のみのすくね)と当麻蹶速(たいまのけはや

)の対決が史上最古の取り組みとされる。現

在とは全く違う競技で、両者は激しく蹴り合

いだし、凄惨な決着を迎える。すくねのキッ

クが相手の肋骨を砕き、腰の骨を踏み砕いて

、即死させた。日本書紀に掲載も、史実か?

奈良時代

養老3(719)年に朝廷内で「抜出司(ぬきでし)」という官職が任命され、後に「相

撲司(すもうのつかさ)」と呼ばれた。毎年

7月に行われる「相撲節会」が最も大切な仕

事で、正式な記録に残された最古の相撲行事

は、聖武天皇の時代である天平6(734)

年に行われた。当時は神事でもあった。

鎌倉・室町時代

武士の世になり、相撲は身体鍛錬に欠かせないものと見なされるようになる。文治5(1

189)年、源頼朝が開催した鶴岡八幡宮で

の上覧相撲は、相撲だけでなく流鏑馬・古式

競馬も併催された。織田信長もこだわりの相

撲マニアであり、各地から力士を集めて、相

撲を楽しんだとある。

江戸時代

初期は、勧進相撲が盛んであった京都、豪商がスポンサーとなって人気実力ともにスター

力士がそろっていた大阪が中心で、「江戸相

撲は二流」とまでいわれた。宝暦・明和年間

ごろから状況が変わり、関東や東北出身力士

も実力をつけてきた。江戸・大坂の年二回、

二場所制度で、一場所は晴天の十日間。

じっさまの館

〒44-1181

現世長命市 天国区願望町1-2-3

TEL :以心伝心(局)0008