まめ知識KNOWLEDGE

醸造酒のおいしさ・・・豆知識!?

麹(こうじ)・・・!?

昔から日本酒造りでは、 一麹(こうじ)、

二酛(もと)三造り(つくり)といわれてい

る。一麹とは、蒸した米を、日本酒の元とな

る麹にする工程で、「制麹(せいぎく)」と

呼ばれており、蒸し米に麹菌(カビ)を付着

させ、米の中で繁殖させる作業。麹室(こう

じむろ)と呼ばれる高温の環境下の作業部屋

で、およそ2日間を費やす。

二酛(もと)三造り(つくり)といわれてい

る。一麹とは、蒸した米を、日本酒の元とな

る麹にする工程で、「制麹(せいぎく)」と

呼ばれており、蒸し米に麹菌(カビ)を付着

させ、米の中で繁殖させる作業。麹室(こう

じむろ)と呼ばれる高温の環境下の作業部屋

で、およそ2日間を費やす。

酛(酒母)・・・!?

二酛は、酒母(しゅぼ)でアルコール発酵を

促す酵母を大量に増殖させたもの。麹と水を

混ぜ合わせたものに、酵母と乳酸菌、さらに

蒸米を加える。一般的には、2週間から1ヶ

月で酒母が完成する。酵母は、糖分をアルコ

ールと炭酸ガスに変えるアルコール発酵をす

る微生物。酵母を大量に培養しないと日本酒

はできない。

促す酵母を大量に増殖させたもの。麹と水を

混ぜ合わせたものに、酵母と乳酸菌、さらに

蒸米を加える。一般的には、2週間から1ヶ

月で酒母が完成する。酵母は、糖分をアルコ

ールと炭酸ガスに変えるアルコール発酵をす

る微生物。酵母を大量に培養しないと日本酒

はできない。

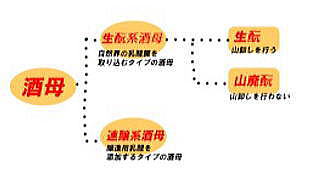

乳酸菌・・・!?

酒母には酒造り初期に雑菌の繁殖を抑える事

のできる多量の乳酸菌が必要。この乳酸菌を

得る方法には、生酛系(自然界の乳酸菌を取

り込む)と速醸系(人工で液体状の乳酸菌)

がある。さらに生酛系は酒母を仕込む桶の中

で蒸米をすりつぶし糖化を促す山卸(やまお

ろし)と山卸(酛摺り)をしない山廃に区分

される。

のできる多量の乳酸菌が必要。この乳酸菌を

得る方法には、生酛系(自然界の乳酸菌を取

り込む)と速醸系(人工で液体状の乳酸菌)

がある。さらに生酛系は酒母を仕込む桶の中

で蒸米をすりつぶし糖化を促す山卸(やまお

ろし)と山卸(酛摺り)をしない山廃に区分

される。

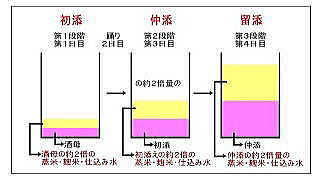

三段仕込み・・・!?

「醪(もろみ)」の原料となる「酒母」は6

%程度の量しかなく、大量の米や水と混ぜ合

わせると酸性が一気に薄まり、微生物が繁殖

しやすい環境となってしまう。酵母を他の微

生物から守るために、「蒸米」「麹」「水」

「酒母」は、通常4日間で3回に分けて行わ

れ、三段仕込みと呼ばれる。15℃前後に保

たれた醪は14~20日で熟成醪となる。

%程度の量しかなく、大量の米や水と混ぜ合

わせると酸性が一気に薄まり、微生物が繁殖

しやすい環境となってしまう。酵母を他の微

生物から守るために、「蒸米」「麹」「水」

「酒母」は、通常4日間で3回に分けて行わ

れ、三段仕込みと呼ばれる。15℃前後に保

たれた醪は14~20日で熟成醪となる。

じっさまの館

〒44-1181

現世長命市 天国区願望町1-2-3

TEL :以心伝心(局)0008