城の石垣の学び(4)HOBBY

安山岩の基盤の上に築城は? 江戸城は?

江戸城

江戸城は、防御の面から自然石を積み上げた「野面積み」は、石垣を上りやすいため見る

ことができない。「打込み接ぎ」や「切込み

接ぎ」が見られる。石垣の石は、石材が豊富

にとれ、海運に便利な伊豆半島の安山岩が主

に使われている。また、白く見える石は、小

豆島石(御影石)と呼ばれる花崗岩。

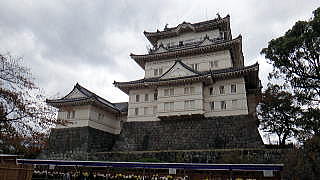

小田原城

中世の北条氏の築いた小田原城は、土塁空堀で構成されていたが、稲葉正勝が入城した1

632年以降に城の整備が進められ、石垣も

築造された。石材は、箱根火山の溶岩で(輝

石)安山岩がみられる。小田原市制20周年

記念として三重四階・層塔型の江戸時代の天

守が再建されている。

(2013 小田原城 撮影:じっさま)

甲府城

武田氏滅亡後、甲斐国が豊臣秀吉の支配下にあった1590~1600年頃築城された。

石垣は巨岩をほとんど加工することなく積ん

でいく野面積みで造られている。地表に露出

した安山岩の岩盤の上に築かれた城の石垣の

石材は、城内や城北の愛宕山で採取された安

山岩でできている。

(2018 甲府城 撮影:じっさま)

松本城

城は扇状地の端にある軟弱地盤に建てられ、16本の木の丸太が土台支持の杭(直径39

cm、長さ5m)として1000トンの大天

守を支えている。石垣の築石、間詰石には閃

緑班岩が、裏込石のレキには安山岩、緑色凝

灰岩など付近を流れる女鳥羽川などに多く見

られる石が用いられている。

(2014 松本城夜景 撮影:じっさま)

じっさまの館

〒44-1181

現世長命市 天国区願望町1-2-3

TEL :以心伝心(局)0008