縄文の学び(6)HOBBY

山形の県立博物館・・・国宝の土偶を所有!!

縄文時代の山形

氷河期も終わり縄文時代になると、土器や弓矢もつくられて、狩猟や漁労、植物採集が行

われてくる。土器は食料を煮炊きするために

発明され全国に広まる。隆起線文土器は最古

の土器の一つで、底の丸いバケツのような形

をしている。中期の土器は大きさも特大で、

口縁部に渦巻きのような粘土紐が貼り付く。

(2016.10 縄文土器 撮影:じっさま)

女神の発見

平成4年(1992)に尾花沢新庄道路の建設のため、山形県教育委員会による発掘調査

が行われた。山形県北部、舟形町にある「西

ノ前遺跡」では、土器、石器、土偶など、整

理箱にして750箱もの遺物が出土した。国

宝「縄文の女神」は、この遺跡の中から出土

している。

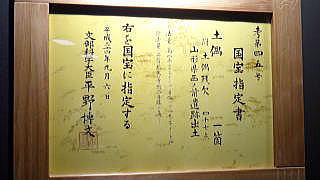

(2016.10 国宝指定書 撮影:じっさま)

縄文の女神

縄文の女神は、約4500年前の縄文時代中期のもので、高さ45cmの大型の立像土偶

です。顔の表現はなく、胸部にはw字形の乳

房を持ち、へそにかけての正中線は妊婦像を

思わせる。脚部の底面は3cm程くりぬかれ

、焼きむらを抑える工夫が見られる。平成2

4年(2012)に国宝指定されている。

(2016.10 縄文の女神 撮影:じっさま )

県立博物館

第一展示室の入り口正面にある全身骨格模型や化石の産出状況がわかる産状模型が展示さ

れている。「ヤマガタダイカイギュウ化石」

で、約900万年前の海に住んでいた哺乳類

で、海牛類(ジュゴン!)の進化を知る上で

世界的に貴重なもの。昭和53年、小学6年

生2人が最上川川床で発見したもの。

(2016.10 カイギュウ 撮影:じっさま)

じっさまの館

〒44-1181

現世長命市 天国区願望町1-2-3

TEL :以心伝心(局)0008